Archeologia e reperti

Archeologia e reperti

In occasione degli interventi di restauro del monastero, eseguiti fra 1985-1993 e 2015-2016, i lavori sono stati eseguiti alla presenza di archeologi che hanno supervisionato tutte le fasi di movimentazione terra previste. Questo ha permesso di realizzare alcuni saggi archeologici che hanno contribuito a meglio comprendere il monumento e le fasi di vita precedenti.

Gli scavi

Gli scavi

In 25 anni, durante diverse sessioni di scavo, hanno visto la luce varie tipologie di testimonianze che oggi ci raccontano la storia della struttura e del territorio nel quale sorge in modo trasversale. Dalla modalità di sepoltura agli oggetti di uso quotidiano, dai preziosi ad una serie di indicazioni relative all’agricoltura e ad altre attività di sostentamento dei tempi passati.

Gli scavi del 1990: le sepolture

Lungo il fianco settentrionale della chiesa sono state rinvenute delle sepolture riferibili ad undici individui. Perlopiù sistemate alla meglio direttamente seguendo l’andamento del banco di roccia e quindi variamente orientate; la presenza di chiodi suggerisce che alcuni inumati erano posti in casse lignee. Pochi sono gli elementi di corredo rinvenuti, quali spilloni in osso, cilindretti bronzei cavi e un anello dello stesso metallo. Solo per due sepolture è stata ipotizzata l’inumazione in una fase precedente alla costruzione della chiesa, mentre il resto di queste è certamente successivo.

Gli scavi del 2015: la sepoltura

Tra le evidenze archeologiche emerse, all’esterno lungo il lato occidentale, si segnala una sepoltura scavata nel banco di roccia, relativa a un individuo del VI sec. a.C., con un unico elemento di corredo, una brocca trilobata. Una moneta di rame, databile al XV secolo e riutilizzata come pendente, è stata rinvenuta nei pressi dell’area degli scavi degli anni ‘90.

Gli scavi del 2015: tracce di coltivazione

Nel cortile meridionale del monastero, nella sede del chiostro, gli scavi hanno portato alla luce un articolato e diffuso sistema di canalizzazioni e pozzi ottenuti nel banco di roccia; in generale resti affini sono emersi in diversi punti del complesso architettonico. Sono riferibili alle attività agricole precedenti l’impianto degli edifici medievali e, in particolare, sono connesse alla coltura della vite. Testimonianze simili, inquadrabili tra l’età greca e l’età romana repubblicana (V-I secolo a.C.), sono piuttosto diffuse nel territorio circostante, come quelle emerse presso Torre Montello, in località Le Petrose e nel corso degli scavi presso la raffineria Eni.

Gli scavi del 2015: il refettorio, cisterne e cucina

Le indagini archeologiche all’interno del refettorio, edificato probabilmente nel XIV secolo, hanno consentito di portare alla luce due cisterne voltate a botte, di differenti dimensioni, riferibili cronologicamente alla fase d’impianto dell’edificio.

Presso l’angolo nord-occidentale della struttura, a breve distanza dalla cisterna più grande, sono stati individuati i resti di una pavimentazione delimitata da due strutture murarie conservate parzialmente; questi resti sono riferibili a un vano in cui è possibile riconoscere ipoteticamente una cucina in uso a partire dal XV-XVI secolo.

I tesori sommersi

I tesori sommersi

I tesori sommersi

I tesori sommersi

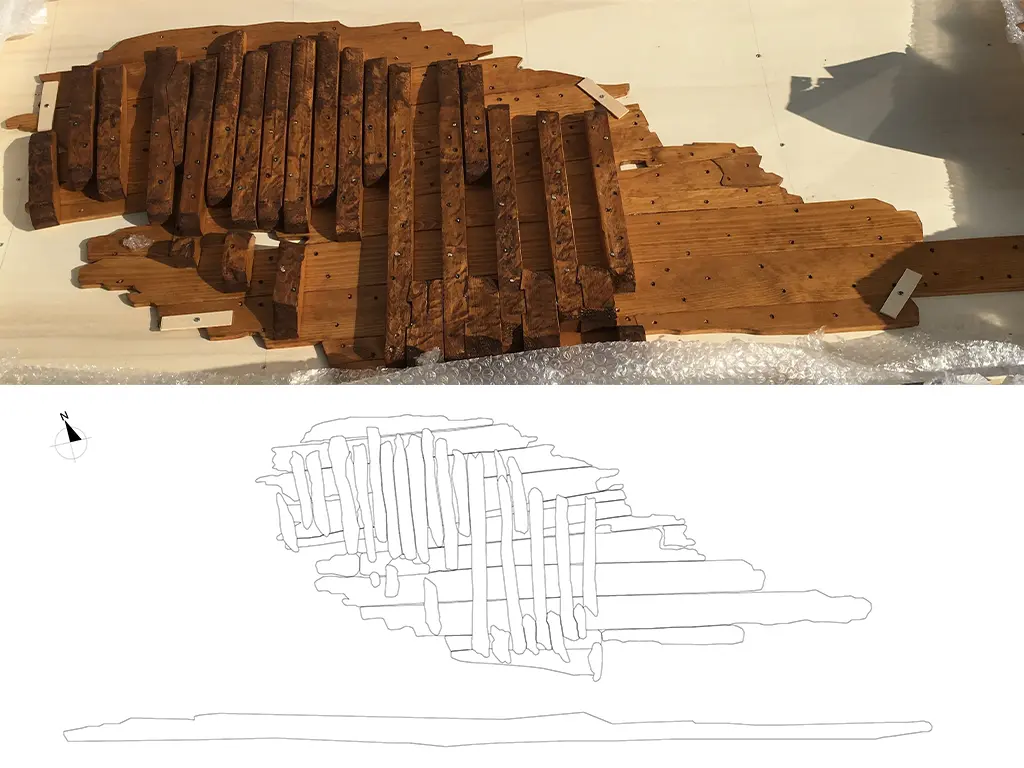

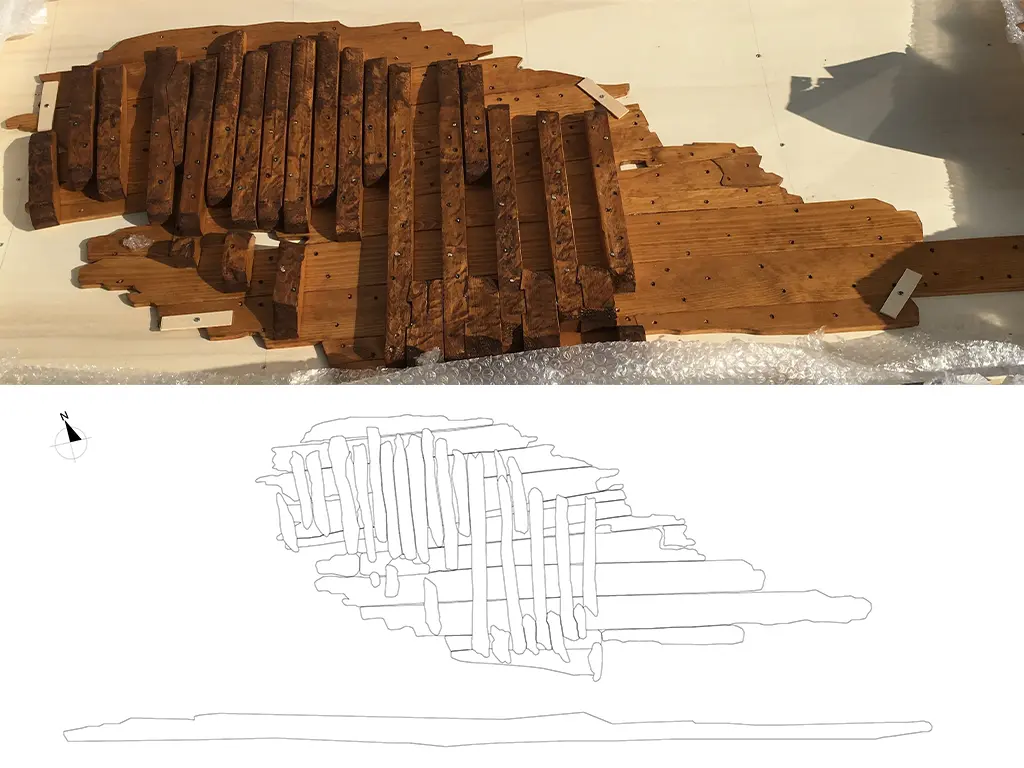

L’isolotto di San Nicolicchio sorge a pochi metri dalla linea di costa occidentale di Taranto e oggi è inglobato a seguito di una colmata nelle infrastrutture portuali. Tra il 2004 e il 2015 nei suoi pressi è stato individuato un relitto sommerso, che fu indagato tramite scavo archeologico subacqueo e in seguito restaurato: i resti rinvenuti erano molto compromessi e sono riferibili a una chiglia d’imbarcazione non meglio identificata che riporta segni di combustione avvenuta prima dell’affondamento. I resti sono complessivamente lunghi 10 metri e si riferiscono a un’unica fiancata dell’imbarcazione. Sono bene evidenti, inoltre, alcuni madieri e tavole di fasciame accostate a paro e calafatate sui comenti, unite con chiodi di ferro a sezione quadrata.

Un’imbarcazione affondata

Sulla base di alcuni elementi strutturali la porzione recuperata dell’imbarcazione verosimilmente è pertinente alla poppa. Lo scavo archeologico e le datazioni archeometriche al C14 hanno consentito di datarla tra il XVI ed il XVII secolo d.C. L’indagine ha consentito di recuperare, inoltre, numerosi reperti archeologici che, a causa delle cattive condizioni di rinvenimento, non permettono di individuare i possibili elementi relativi al carico dell’unico relitto noto nella baia, oppure di isolare gruppi ceramici riferibili a carichi di altri navigli o alle fasi di frequentazione antica dell’isolotto di San Nicolicchio. Questi, infatti, abbracciano un orizzonte cronologico che va dal IV secolo a.C. ai giorni nostri.

L’isolotto di San Nicolicchio

Ha restituito diverse testimonianze della frequentazione antropica nel tempo. Qui, infatti, sono emerse tracce riferibili all’età neolitica e sporadiche presenze di età romana imperiale (II-III secolo d.C.). Sono leggibili tagli di cava, buche di palo e sono attestate alcune sepolture verosimilmente d’età medievale.

Dalle fonti si apprende che sull’isolotto fosse presente il monastero di San Nicola Vetrianolo donato nel 1119, insieme a Santa Maria della Giustizia, alla chiesa di San Pietro Imperiale (attuale San Domenico in Città Vecchia). Nel documento è menzionata la presenza di due schivi, piccole imbarcazioni da pesca, in uso presso il monastero.

L’isolotto di San Nicolicchio ha poi avuto una funzione strategica e di approdo per le truppe spagnole e francesi, che installarono una batteria difensiva con sei cannoni agli inizi del XIX secolo.

I reperti

Scoprite le immagini di alcuni reperti rinvenuti durante le indagini archeologiche del monastero e dallo scavo subacqueo avvenuto presso l’isolotto di San Nicolicchio.

Ciotola

Ciotola invetriata policroma tipo “RMR” (metà XIII-XIV sec. d.C.), tipica delle produzioni pugliesi basso-medievali e utilizzata per il pasto. La decorazione è ottenuta con il verde, bruno e rosso su fondo di colore crema, mentre la superficie era in origine ricoperta da vetrina trasparente a base di piombo.

Bacino pluriansato

Bacino pluriansato in invetriata policroma (XIV-I metà XV d.C.). L’esemplare presenta una decorazione plastica con ansette sul bordo; il motivo decorativo interno è realizzato in rosso con campiture in bianco. Sul fondo campeggia uno scudo araldico, mentre sulle pareti motivi vegetali stilizzati in rosso e bianco.

Piatto

Grande piatto realizzato in ceramica graffita policroma (XVI-XVII sec. d.C.). Si tratta di una produzione locale di età rinascimentale, riconducibile ai tipi diffusi del Salento. La decorazione è costituita da due volatili affrontati che si dissetano ad un calice ed è ottenuta tramite il verde e il giallo impiegati a completamento della graffitura.

Portacandele

Portacandele in ceramica smaltata rinvenuto negli scavi archeologici del refettorio, in stratigrafie databili tra la fine del Medioevo e gli inizi dell’Età Moderna. Il reperto, piuttosto diffuso in Italia, offre una testimonianza dei sistemi per l’illuminazione del monastero ed è molto simile ad oggetti ancora oggi impiegati per questo scopo.

Oinochoe

Oinochoe corinzia (I metà del VI a.C.) rinvenuta in una tomba a fossa con un’inumazione femminile. Si tratta di una brocchetta poco attestata nelle necropoli di età arcaica della città greca e del territorio circostante.

Cucchiaio

Cucchiaio in bronzo rinvenuto negli scavi archeologici del refettorio, in stratigrafie databili tra la fine del medioevo e gli inizi dell’età Moderna. Il reperto, piuttosto diffuso in Italia in questa fase, è verosimilmente legato alla fase di vita del monastero.

Pendente moneta

Moneta in bronzo di probabile produzione veneziana reimpiegata come pendente di una collana, o di bracciale o come pendaglio, come indica il foro passante. È stata rinvenuta in una trincea di scavo all’esterno della chiesa, nei pressi di un’area contraddistinta da diverse sepolture. È in cattivo stato e di conservazione ed è poco leggibile.

Macina

Macinello in pietra calcarenitica con foro centrale, rinvenuta in un’area esterna al monastero. Le macine erano composte da due dischi litici sovrapposti che ruotano attorno ad un perno centrale. I cereali, immessi dall’alto, attraverso la rotazione dei due elementi venivano ridotti in farina che fuoriusciva verso l’esterno.

Ricostruzioni 3D

Alcuni dei reperti provenienti dagli stessi contesti archeologici sono stati elaborati in 3D e restaurati virtualmente. Le ricostruzioni delle parti mancanti sono rese con un colore differente rispetto a quello delle parti originarie.

Ciotola

Ciotola realizzata in ceramica graffita policroma (XVI-XVII sec. d.C.). I colori giallo e verde, su sfondo crema, sottolineano, in maniera alternata, le linee graffite concentriche lungo le pareti; sul fondo è riprodotto una foglia stilizzata in bicromia. Questo tipo di stoviglie era impiegato per la mensa.

Unguentario

Unguentario a vernice nera (ultimi decenni del IV sec. a.C.). Gli unguentari, di varie dimensioni e materiali, erano diffusi nella Taranto greca e spesso si rinvengono all’interno di sepolture. Gli ungenti, prodotti per la cura della persona, erano ottenuti aggiungendo ad un olio (d’oliva, di sesamo, lino e mandorle) un’essenza ricavata da radici, fiori, resine.

Terra e Mare …. Custodi della storia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.