Terra e mare

Terra e mare

Le risorse della terra e le risorse del mare rappresentano la fonte di sostentamento di qualsiasi gruppo umano e una comunità monastica non fa eccezione. Il monastero di Santa Maria della Giustizia, costruito in un’area particolarmente florida, ha potuto contare su entrambe.

La terra

La terra

La terra

La terra

Santa Maria della Giustizia sorge in un territorio particolarmente ricco di risorse. In primo luogo l’abbazia è prossima a uno dei rari corsi d’acqua dolce del territorio di Taranto, il fiume Tara, ed è vicina alla costa, anche se questo l’ha esposta più volte agli attacchi di pirati dal mare. Nel corso del tempo I terreni, anche a seguito di canalizzazioni e bonifiche, sono risultati tra i più fertili dell’intero territorio comunale. Quest’area, situata a ponente di Taranto, ha restituito tracce di coltivazione e sfruttamento agricolo già a partire dall’età greca, come testimoniano le diffuse tracce di coltivazioni portate alla luce da scavi archeologici.

Morfologia

Morfologia

Morfologia

Morfologia

Santa Maria della Giustizia insiste sul ciglio dell’ultima scarpata della Murgia verso il mare Jonio. Al di sotto di questa e sino alla costa, si distribuiscono terreni sciolti, prevalentemente alluvionali, formati da limi e da ghiaie calcarenitiche variamente conglomerate. Questo tipo di substrato, soprattutto in passato, era soggetto a ricorrenti fenomeni di impaludamento, specie in caso di piogge intense. Tali caratteristiche determinarono il sorgere di giardini e di poderi medio-piccoli, nei quali era praticata una orticoltura intensiva (da cui il nome Orti di basso), per lo più destinata all’autoconsumo famigliare.

Il fiume Tara

È uno dei rari corsi d’acqua di Taranto, a circa 8 km a ovest, che trae origine da una serie di risorgenze carsiche delle Gravine di Leucaspide e di Gravinola, con foce nel Golfo di Taranto.

Il fiume, largo fino a 5 m e lungo circa 2,5 km, ha un andamento meandriforme ed è profondo fino a 2 m.

Le sponde conservano ampie aree naturali, ricche di piante acquatiche che ospitano avifauna stanziale e di passo.

Nel corso del XVIII secolo il fiume fu interessato dall’impianto di sistemi per la cotonicoltura: questo diede vita a un florido commercio internazionale e un vivace artigianato tessile. Tale attività sopravvisse ancora in parte nel XIX secolo, sebbene relegata agli ambiti domestici.

Negli anni ’80 del secolo scorso l’avvento dell’area industriale e del Molo Polisettoriale hanno trasformato completamente la foce del fiume e il paesaggio costiero circostante.

Il fiume Tara

È uno dei rari corsi d’acqua di Taranto, a circa 8 km a ovest, che trae origine da una serie di risorgenze carsiche delle Gravine di Leucaspide e di Gravinola, con foce nel Golfo di Taranto.

Il fiume, largo fino a 5 m e lungo circa 2,5 km, ha un andamento meandriforme ed è profondo fino a 2 m.

Le sponde conservano ampie aree naturali, ricche di piante acquatiche che ospitano avifauna stanziale e di passo.

Nel corso del XVIII secolo il fiume fu interessato dall’impianto di sistemi per la cotonicoltura: questo diede vita a un florido commercio internazionale e un vivace artigianato tessile. Tale attività sopravvisse ancora in parte nel XIX secolo, sebbene relegata agli ambiti domestici.

Negli anni ’80 del secolo scorso l’avvento dell’area industriale e del Molo Polisettoriale hanno trasformato completamente la foce del fiume e il paesaggio costiero circostante.

Coltivazioni e vegetazione

Le caratteristiche pedologiche dei terreni intorno all’abbazia, corrispondenti alle contrade Tara, Caggiuni, Paludi e Pantano, hanno permesso sin dall’età medievale lo sviluppo precoce di orti (tratto rimasto impresso anche nella toponomastica medievale e moderna) e giardini, spesso coesistenti.

Data la natura paludosa del territorio, la realizzazione di tale assetto è da considerarsi una conquista, ottenuta per mezzo di una grandiosa azione di bonifica agraria iniziata con la creazione di una fitta rete di canali di scolo, idonea a irreggimentare le acque affioranti tenendo sotto controllo una vegetazione altrimenti molto invadente come il fragmiteto.

Per tutto il XVII secolo nel territorio nei pressi dell’abbazia è attestata una diffusa presenza della gelsicoltura, successivamente scomparsa per dare spazio all’attività economicamente più importante della cotonicoltura.

Tra XVII e XVIII diverse aree prima impaludate o destinate alla pastorizia, a seguito delle opere di bonifica, furono parcellizzate e date in concessione, dando origine così a uno dei segmenti agricoli più vivaci e produttivi dell’area tarantina. La stessa abbazia, poi trasformata in masseria, era dotata di un proprio giardino, gli orti della Giustizia, destinato alla coltivazione di ortaggi e frutti. Gli orti e i giardini andavano così inserendosi in un panorama dominato da uliveti, mentre i vigneti, seppur attestati nel medioevo, in età moderna erano coltivati a pergolati all’interno dei giardini.

Il pascolo

Il pascolo delle greggi è storicamente attestato nel comparto territoriale di Santa Maria della Giustizia, in particolare nelle epoche storiche che precedono le bonifiche e la successiva parcellizzazione dei campi dati in concessione a privati.

Del resto l’area è prossima al percorso del Regio Tratturello Tarantino, che riprende in parte il percorso dell’antica via Appia di età romana e fa parte della viabilità tradizionalmente impiegata per la transumanza delle greggi, regolamentata in Puglia dal XV secolo.

Il mare

Il mare

Il mare

Il mare

Il mare, una variabile inscindibile dalla storia italiana e a maggior ragione da quella della Puglia e di Taranto. In questa città il mare ricopre, e lo ha sempre fatto, un ruolo fondamentale: oltre al turismo dei giorni nostri è stato solcato per secoli da flotte commerciali e, grazie alle caratteristiche di queste acque, da esperti pescatori che hanno reso famosi i suoi frutti in tutto il mondo.

La pesca

Il mare di Taranto è sempre stato generoso di risorse ittiche e alla pesca libera si è affiancato l’allevamento. Nelle fonti sono attestate numerose piscarìe o piscare, ovvero lotti di mare delimitati da palificazioni issate nelle acque sulle quali ricadeva il diritto esclusivo a seguito di concessioni. È da Taranto che proviene l’approvvigionamento di pesce (acciughe salate, orate e cefali) per la mensa reale di Carlo I d’Angiò (1226-1285).

Dal XV secolo tutte le attività di pesca libera e di acquacoltura furono regolamentate da un complesso sistema di norme nel Libro Russo seu Costituzioni e Statuti per la Regia Dogana di Taranto, che forniva indicazioni sulle modalità di sfruttamento delle risorse ittiche, sulla tipologia del pescato e sui divieti, oltre a offrire interessanti indicazioni sulle tecniche di pesca ingaggiate.

I molluschi

Tra i prodotti del mare essenziali per l’economia tarantina, storicamente i molluschi hanno sempre rappresentato un prodotto rinomato del centro ionico.

Fin dall’età romana Taranto è conosciuta per gli allevamenti delle ostriche, considerate come un bene alimentare di lusso.

La mitilicoltura è attestata nelle fonti solamente a partire dal XV-XVI secolo d.C., quando furono impiantati i primi allevamenti di quella che diventerà una delle eccellenze della città.

Anche i murici hanno rappresentato un’importante risorsa: già a partire dall’antichità da questi si ricavava la porpora, colorante naturale essenziale all’industria tessile cittadina, particolarmente famosa e apprezzata anche per la lavorazione della lana e dei tessuti pregiati.

Un’altra lavorazione, legata alla manifattura tessile e documentata dal XVIII alla metà del XX secolo, era quella dei filamenti di bisso, sostanza organica prodotta dalla Pinna Nobilis, con i quali si ottenevano tessuti raffinati e morbidi.

Le saline

Un’altra risorsa importante nell’economia tarantina era la produzione del sale, di tale fama che è ricordata anche dal poeta Boccaccio (1313-1375). Lo sfruttamento delle saline a Taranto è attestato già nelle fonti scritte di età romana, che indicano come il sale qui prodotto fosse di eccellente fattura. Si ipotizza che la città possa aver svolto un ruolo importante nella salagione e nell’esportazione di tonni pescati in tutta l’Italia meridionale. D’altra parte, i sistemi di salagione tarantina erano noti anche in famosi trattati di cucina di epoca romana. Nel XIII secolo è attestata la presenza di un monopolio imperiale sull’estrazione di sale; alcune saline erano in mano ad organizzazioni ecclesiastiche, come i monasteri, per ricavarne forniture continue, in particolare per la conservazione dei cibi, che rappresenta la funzione principale per cui era utilizzato il sale.

Minacce dal mare

Minacce dal mare

Minacce dal mare

Minacce dal mare

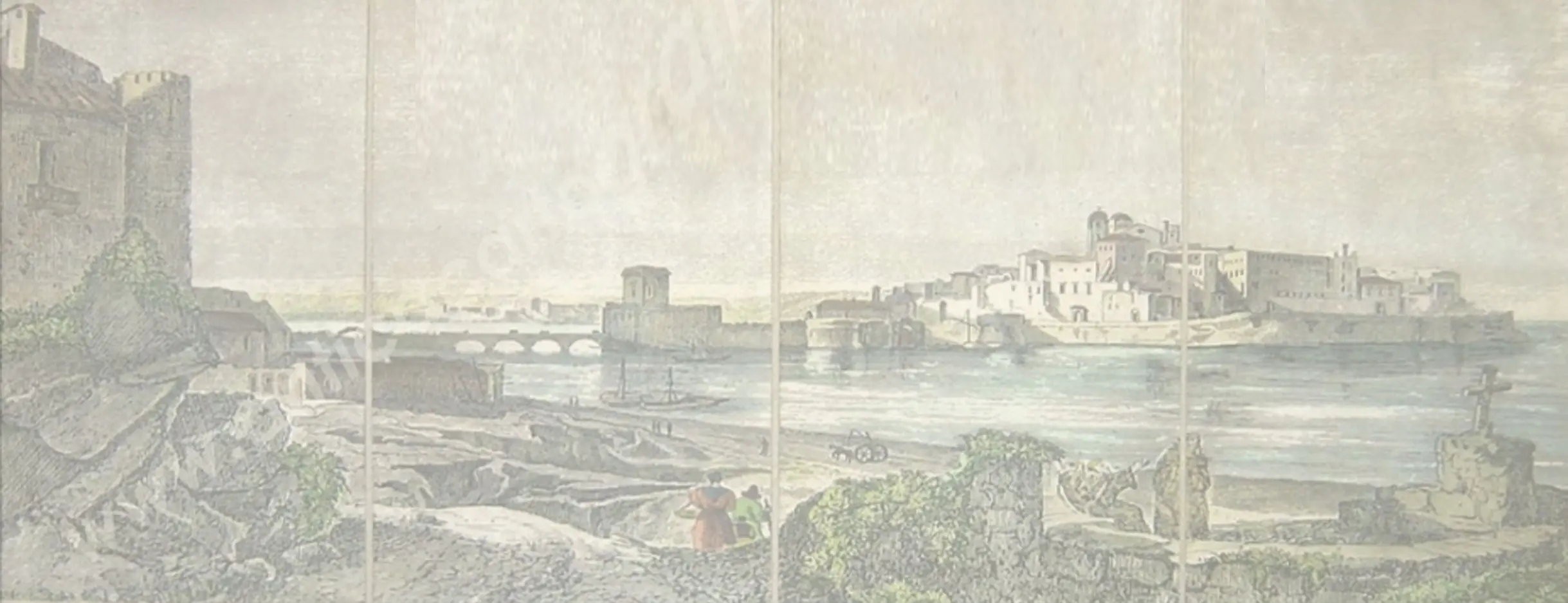

Il mare poteva anche essere foriero di sventure: in particolare, il litorale a occidente della città, ha sofferto ricorrenti incursioni corsare nel tempo. La stessa abbazia di Santa Maria della Giustizia venne a più riprese saccheggiata da pirati turchi e berberi del Nord Africa nel 1520 e nuovamente nel 1537, al punto da arrivare a dotarsi, sin dal 1521, di una vera e propria cinta muraria.

Per far fronte alle continue incursioni il Regno di Napoli, tra XVI e XVII secolo, si dotò di un sistema di difesa costituito da torri di avvistamento. Intorno all’abbazia nel 1569 risultavano già erette le torri di Capo Rondinello (detta anche di San Nicolicchio) e del Tara, ma la loro efficienza, messa a dura prova dalla incursione turca del 1595, si rivelò inadeguata e il monastero fu razziato e incendiato.

Nell’immagine superiore, un particolare tratto dal dipinto “SS. Trinità e Vergine”, 1740, di G. Mastroleo, conservato presso la chiesa di San Domenico Maggiore di Taranto; a destra è riprodotta la torre costiera di Capo Rondinello.

Nell’immagine superiore, un particolare tratto dal dipinto “SS. Trinità e Vergine”, 1740, di G. Mastroleo, conservato presso la chiesa di S. Domenico Maggiore di Taranto; a destra è riprodotta la torre costiera di Capo Rondinello.